中國網/中國發展門戶網訊 2022 年 8 月,中國科學院空間科學戰略性先導科技專項(以下簡稱“空間科學先導專項”)部署的我國首顆綜合性太陽探測科學衛星先進天基太陽觀測臺(ASO-S)已完包養故事成正樣研制,具備發射條件,即將在金秋 10 月升空,瞄準國際太陽物理包養網比較領域最具挑戰的“一磁兩暴”前沿,對第 25 個太陽活動周遂行科學觀測。與太陽活動周 11 年“同步”,適逢空間科學先導專項實施 11 年。回顧過去,展望未來,空間科學先導專項的實施為中國空間科學的發展夯實了基礎,將為航天強國、世界科技強國的建設再立新功。

空間科學先導專項來之不易,需倍加珍惜。1998年,中國科學院實施知識創新工程試點工作。2003 年,中國首個以科學目標牽引立項的“雙星計劃”實施,但此后的近 10 年中國再沒有發射新的科學衛星。2009 包養情婦年,《中國至 2050 年空間科技發展路線圖》戰略研究完成,其中指出空間科技在國家發展中的重要戰略作用亟待發揮。2010年 3 月,國務院第 105 次常務會議決定 2011—2020 年中國科學院繼續深入實施知識創新工程,著力解決關系國家長遠發展的重大科技問題,中國科學院戰略性先導科技專項應時順勢而立,形成重大創新突破和集群優勢。

在此時代背景下,在科學技術部、財政部、原總包養app裝備部、國家國防科技工業局、國家發展和改革委員會、國家自然科學基金委員包養女人會等部委,以及全國空間科學界、相關院所高校及工業部門的大力支持下,中國科學院組織了空間科學先導專項的咨詢評議和實施方案論證。2011 年 1 月 11 日,經中國科學院黨組會審議并通過,空間科學先導專項首批(以下簡稱“專項一期”)啟動,正式立項實施。

空間科學是以航天器為主要平臺、使命驅動的前沿交叉基礎研究,是增進人類前沿科學認知、實現“從 0 到 1 突破”的“國之重器”,同時它還具有重要且廣泛的溢出效應,可帶動先進技術創新、牽引未來產業革命、推動經濟社會發展、支撐國家空間安全、引爆科學普及熱點。毋庸諱言,相對于空間技術和空間應用,空間科學是我國航天強國建設亟待補齊的“短板”。航天科技是科技進步和創新的重要領域,空間科學先導專項肩負著采擷航天“皇冠上的明珠”的使命,堅持“科學發現只有世界第一”,勇攀世界空間科學最高峰。

空間科學先導專項的總體目標就是通過自主和國際合作科學衛星計劃,實現科學上的重大創新突破,帶動相關高技術的跨越式發展,從而發揮空間科學在國家發展中的重要戰略作用。空間科學先導專項研究內容覆蓋了從提出原創科學思想至產出重大科學成果包養感情的全過程,可分為女大生包養俱樂部預研項目和衛星工程兩類。前者包括空間科學戰略規劃和發展政策、空間科學任務概念、空間科學任務預先研究、空間科學背景型號、空間科學任務規劃和數據分析等 5 種研究課題;后者指空間科學衛星工程任務從方案設計、初樣研制、正樣研制、發射和運行,直至延壽與退役等 5 個階段。

高起點:空間科學先導專項(一期)取得原創發現(2011—2017 年)

專項包養甜心網一期簡介

科學衛星工程包養網比較是空間科學先導專項的重要內容,在經費投入中占絕對份額;發射科學衛星不是目的,而是打造開展世界級科學研究必需的、變革性的物質技術手段。

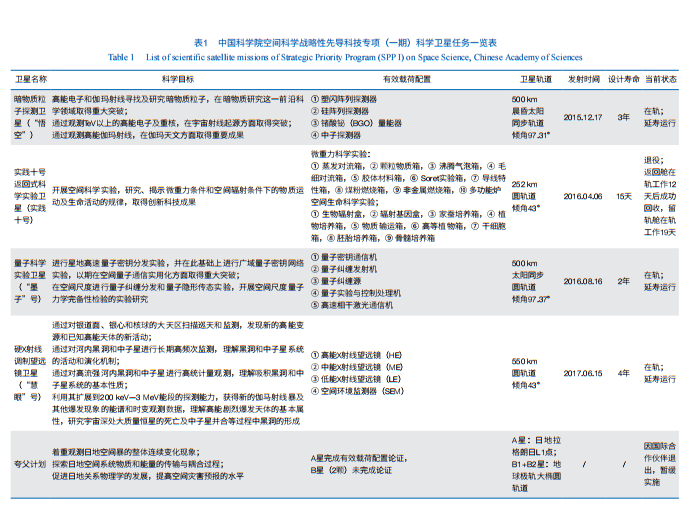

專項一期在“十二五”期間開展了暗物質粒子探測衛星(“悟空”,2015 年 12 月發射)、實踐十號返回式科學實驗衛星(2016 年 4 月發射)、量子科學實驗衛星(“墨子”號,2016 年 8 月發射)及硬 X 射線調制望遠鏡衛星(“慧眼”號,2017 包養甜心網年 6 月發射)4 顆科學衛星工程任務的研制工作,建立起了我國第一個科學衛星系列,是繼北斗、風云、海洋等應用衛星系列后的中國航天“全新面孔”(表 1)包養。專項一期部署的第 5 個衛長期包養星工程項目“夸父計劃”因為國際合作伙伴退出而暫緩實施。此外,根據空間科學任務價值鏈的屬性,專項一期還前瞻部署了空間科學背景型號、空間科學預先研究項目及專項總體項目。

2017 年 11 月,專項一期完成了全部研究內容,實現了預期的科學目標,圓滿收官。科學衛星系列實現了重大科學發現和技術創新突破,獲得了一批具有國際影響力的原創成果;預先研究和背景型號研究突破了主要關鍵技術,孵化培育了一批未來新項目。專項一期初步體現了空間科學在國家創新驅動發展中的戰略作用。

取得重要科學發現

專項一期建立的科學衛星系列為我國科學家開展使命驅動的建制化空間科學基礎研究提供了前所未有的先進平臺。

在空間天文領域,“悟空”號獲得了迄今為止世界上最精確的宇宙射線電子、質子和氦包養網單次核能譜精細結構包養網。2020 年,“慧眼”號在國際上首次直接測量到宇宙最強磁場;2022 年 7 月再次刷新觀測記錄,首次觀測到黑洞雙星爆發過程全景,證認了快速射電暴源于磁星。

在空間基礎物理實驗方面,“墨子”號在國際上率先實現千公里級的星地量子糾纏分發、星地量子密鑰分發和星地量子隱形傳態實驗,完成引力誘導量子糾纏退相干實驗,構建了天地一體化廣域量子密鑰通信網絡,使我國第一次在空間科學研究領域走到了世界最前列,牢牢占據了空間量子科學研究領域的主導和引領地位。

2020 年,實踐十號包養感情返回式科學實驗衛星在世界上首次實現微重力條件下細胞胚胎至囊包養網胚的發育;微重力環境下的顆粒流體實驗獲取了顆粒分聚現象的微觀結構和動力學關聯,對需要混合或分離的工業過程具有借鑒意義。

上述包養網重要科學發現的成果已在 Nature、Science、Physical Review Letters 等國際著名期刊發表,或成為封面文章,或應約撰寫長篇綜述論文。據不完全統計,截至 2021 年,專項一期已經發表科學論文超過 1 500 篇,其中國際期刊超過包養 2/3;發表國際會議報告超過 650 篇;申請發明專利超過 200 項,已有超過 50 項授權;登記軟件著作權超過 70 項。

3.取得技術突破等多重成效

空間科學挑戰極限的需求有力推動了尖端空間技術的突破。暗物質衛星首創國內面向“衛星平臺載荷一體化”設計,載荷平臺比高達 73%,突破了航天以平臺為中心的設計慣例,開創了我國航天器研制的新思路。量子衛星突破了星地光路對準關鍵技術(“針尖對麥芒”),跟蹤精度達到 0.5 μrad,量子光指向偏差小于 1.5 μrad,對國家安全和廣域量子通信產業的發展具有重大意義。實踐十號衛星實現了我國返回式衛星技術的創新發展,突破了大尺度冷板和回收艙高效熱控等技術,為節能減排、培育植物新品種、保障糧食安全、提高人類健康水平提供了新的解決方案。“包養網慧眼”號衛星建成了國內首個國際水準的 X 射線標定束線(100 m),提高了脈沖星的觀測水平,為未來脈沖星導航奠定重要科學基礎。

專項一期 4 顆科學衛星發射升空并成功遂行空間探測和科學實驗,填補了我國空間科學空白,產生了巨大的社會影響。近 10 年來,專項一期成果先后 7 次入選兩院院士評選的中國科技十大進展新聞和科學技術部中國科學十大進展。2017 年,“墨子”號成為 Nature 年度十大科學新聞“空間量子通信”的最重要貢獻者。專項一期還發揮了重要的科學普及作用,科學衛星征名引發全社會關注中國空間科學,“悟空尋找宇宙暗物質引大眾好奇”入選中國科學技術協會 2015 年“十大科學傳播事件”,“墨子”號量子科學實驗衛星載荷及手稿資料入藏中國國家博物館 。

習近平總書記在 2016、2017、2018 年的新年賀詞中將“悟空”“墨子”和“慧眼”作為我國科技突破的代表性成果,并在“十九大”報告中將其作為創新型國家建設豐碩成果的典型代表。專項一期開啟了中國空間科學發展的新篇章,是我國包養女人空間科學發展進入新時代的重要標志,為后續發展奠定了重要基礎。

再發展:空間科學先導專項(二期)持續重要產出(2018 年 5 月—2024 年 12 月)

2016 年 5 月 30 日,習近平總書記在全國科技創新大會、兩院院士大會、中國科協第九次全國代表大會上的講話指出:“空間技術深刻改變了人類對宇宙的認知,為人類社會進步提供了重要動力,同時浩瀚的空天還有許多未知的奧秘有待探索,必須推動空間科學、空間技術、空間應用全面發展。”2016 年 8 月,空間科學衛星系列入選國務院《“十三五”國家科技創新規劃》。空間科學的發展被提升到了一個前所未有的高度。為了切實落實習近平總書記的指示要求,以實際行動繼續推動中國空間科學發展,中國科學院決定實施空間科學先導專項(二期)(以下簡稱“專項二期”)。

專項二期簡介

專項二期致力于空間天文、日球層物理等領域前沿,將開展時域天文學與引力波電磁對應體、黑洞、太陽磁場與爆發活動之間的關系、引力波與時空本質等方向的科學探測,有望開拓現有科學認知,取得重大發現與突破。包養軟體

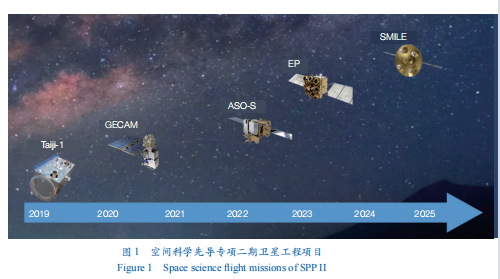

專項二期部署的科學衛星工程包括愛因斯坦探針(EP)、先進天基太陽天文臺(ASO-S)、中國科學院-歐洲航天局(ESA)聯合太陽風-磁層相互作用全景成像衛星“微笑計劃”(SMILE)、引力波暴高能電磁對應體全天監測器衛星“懷柔一號”(GECAM)等 4 個新的空間科學衛星任務。

除了延續專項一期預研類項目的部署,專項二期還首次設置了重大背景型號,其中增強型 X 射線時變與偏振空間天文臺(eXTP)是以我國為主牽頭發起、領銜實施的一項“國際大科學計劃”,全球 20 多個國家和地區的 100 多個包養網單位參加,備受矚目;中高軌量子衛星是在專項一期“墨子”號的基礎上,繼續堅持科學目標牽引、關鍵技術突破,將與“科技創新2030—重大項目”相銜接。圍繞空間引力波探測,設置了“太極計劃”重大背景型號,發射了微重力技術實驗衛星“太極一號”(Taiji-1)。

專項二期進展

專項二期的科學衛星研制進展順利(圖 1),目前已全部進入工程研制或發射運行階段。

專項二期首發星 Taiji-1 是我國首顆空間引力波探測技術實驗衛星,2019 年 8 月 31 日發射升空,現已完成全部預設實驗任務和拓展任務,預計將于 2022 年底前后退役。Taiji-1 實現了我國迄今為止最高精度的空間激光干涉測量,成功進行了我國首次在軌無拖曳控制技術試驗,在國際上首次實現了微牛級射頻離子和雙模霍爾電推進技術的在軌驗證,邁出了我國空間引力波探測第一步,為我國在空間引力波探測領域率先取得突破奠定了基礎。包養價格ptt

GECAM 已于 2020 年 12 月發射升空,已探測到來自伽馬暴、磁星、X 射線雙星、太陽和地球的數百個高能爆發事件,通過北斗導航系統首次實現了準實時下傳發布觸發警報,成功引導國際空間和地面望遠鏡進行聯合觀測。GECAM 發現 1 例來自中子星雙星系統(編號為 4U 0614+09)的明亮的 X 射線熱核爆發,探測到爆發震蕩頻率為 413 Hz,支持其來源于該天體系統的自轉;發現磁星 SGR J1935+2154 的大量爆發,創新了多衛星聯合定位算法,突破了傳統定位方法的定位精度;經過地面和在軌標定,GECAM 的相對時間精度達到 0.1 μs,是伽馬射線監測器的最高時間分辨率。

ASO-S即將于 2022 年 10 月發射,利用太陽活動第 25 周峰年的契機,研究“一磁兩暴”,即太陽磁場、太陽耀斑和日冕物質拋射(CME)的起源、彼此關聯和相互作用,揭示其科學機理,也為災害性空間天氣預報提供支持。

預計于 2023 年發射的 EP,將在 X 射線波段對宇宙天體開展高靈敏度實時動態巡天監測,發現宇宙中的 X 射線劇變天體,監測已知天體的活動性,探究相關現象的包養網性質及物理機制;發現和探索宇宙中沉寂黑洞的耀發,測繪黑洞的分布,進一步理解其起源、演化及物質吸積過程;探尋來自引力波源的 X 射線信號,增進對極端致密天體及其合并過程的認知。

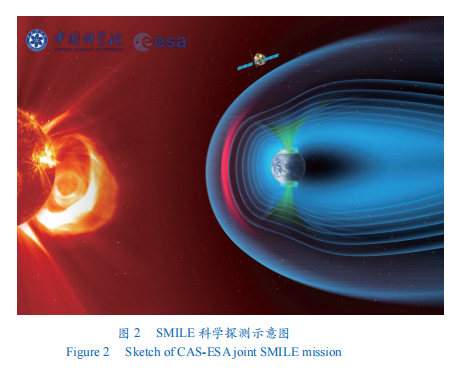

SMILE 是繼“雙星計劃”后又一中歐大型空間科學國際合作項目,中歐雙方首次在任務的整個生命周期內,共同策劃、征集、遴選,并開展方案設計、工程研制及數據分析與科學研究。SMILE 預計于 2025 年發射,利用創新的 X 射線和紫外成像有效載荷,首次對太陽風和磁層之間的相互作用進行全景成像(圖 2)。它的科學目標是:探測太陽風-磁層相互作用的大尺度結構和基本模式;認知地球磁層亞暴的整體變化過程和周包養網推薦期變化;探索 CME 事件驅動的磁暴的發生和發展。

隨著專項二期的接續實施,我國專用科學衛星數量有望首次突破 10 顆,將占據包養感情我國已發射 760 顆航天器的 1.3%(截至 2022 年 4 月),可謂中國航天“空間科學、空間技術、空間應用”全面發展的重要節點,未來任重道遠。

鑒于專項一期的豐碩成果和廣泛影響,國內外各界對我國空間科學給予了更大的期望,社會關注度也更高。專項二期必須聚焦國際空間科學前沿重大問題,瞄準原創性或顛覆性的重大成果,確保工程研制質量和基礎研究水平,繼續砥礪前行。

大突破:空間科學后續發展規劃孕育重大成果(預計 2025 年 1 月—2030 年 12 月)

專項一期實現了我國空間科學衛星系列“從 0 到1”的突破,已取得了多項重大原創成果;專項二期正在順利實施,我國空間科學日益走近世界舞臺的中央,迎來了加速發展的最好歷史時機。空間科學未來發展亟須頂層規劃、提前布局,后續發展規劃部署迫在眉睫。

科學衛星工程項目后續發展規劃

2021 年 2 月,習近平總書記在會見探月包養工程嫦娥五號任務參研參試人員代表時提出:“要繼續發揮新型舉國體制優勢,加大自主創新工作力度,統籌謀劃,再接再厲,推動中國航天空間科學、空間技術、空間應用創新發展,積極開展國際合作包養站長,為增進人包養類福祉作出新的更大貢獻”。

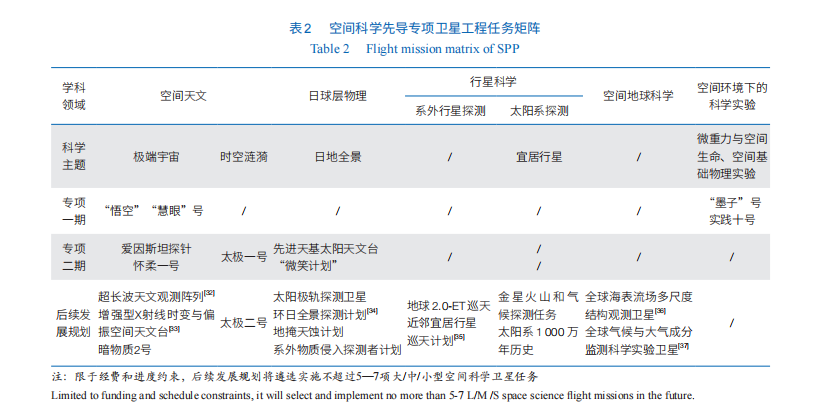

作為我國空間科學發展的主力軍,中國科學院責無旁貸,于 2021 年 7 月及時啟動了面向“十五五”及以遠的空間科學任務“新地平線計劃”,征集工作將圍繞極端宇宙、時空漣漪、日地全景、宜居行星四大科學主題開展前沿探索和研究,以期實現更多原創科學成果的重大突破,為落實習近平總書記重要指示,加速我國空間科學發展再立新功。

秉持著“科學目標優先、學科均衡發展、技術經濟可行”的原則,為遴選產出諾貝爾獎級成果的科學衛星任務,后續發展規劃包養網心得的科學衛星工程項目綜合論證前后持續近 1 年的時間,邀請了國家空間科學專家委員會,以及業內各領域的近百位院士和頂級專家參加咨詢和評議,全程 3 類 6 輪任務論證工作覆蓋了科學意義重大性評審、科學目標國際評估;任務方案論證、工程技術論證;經濟可行性論證;以及綜合評審等,得到了學界的廣泛參與,形成了重要共識。很多優秀的項目開始“浮出水面”,分屬空間包養故事天文、系外行星、日球層物理、行星科學與空間地球科學等領域。

(1)空間天文。致力于解決“中子星和黑洞的自旋和質量分布如何告訴我們這些天體的形成和演化”“如何揭示宇宙的起源和演化、暗物質和暗能量的本質”等科學問題。此外,為了率先實現人類首次空間引力波探測,中國科學院正在加緊部署太極二號的論證工作,力爭探測到致密星系、種子黑洞和超大質量黑洞并合等產生的中低頻段(mHz)引力波,探討時空和引力本質、宇宙起源和統一場論。

(2)系外行星。擬圍繞“太陽系周圍是否存在系外宜居帶行星,地球是否是宇宙中唯一有智慧生命的星球、如何發現地球 2.0”等科學問題開展研究。

(3)日球層物理。將致力于回答“影響行星宜居性的太陽活動水平長周期演化規律和機制是什么”“太陽磁活動周和高速太陽風起源”“太陽爆發引起的空間天氣事件”等前沿科學問題。

(4)行星科學與空間地球科學。將解決“行星的起源和演化、生命宜居環境與地外生命信息探索”“全球海表全流場分布、演變的動力學和能量學,如何將海表動力、熱力場信息拓展到海洋內部”等重大科學問題。

后續發展規劃設想

應該說,空間科學后續發展規劃論證過程中浮現出的優秀候選項目都是全國空間科學界智慧的結晶,如果它們有機會工程實施必將為我國科學家實現探索浩瀚宇宙的夢想提供舞臺(表 2)。加速我國空間科學發展,應深刻理解空間科學發展進入新時代的歷史方位和時代特征,把握新發展階段,貫徹新發展理念,構建新發展格局,積極推動在國家財政設立空間科學衛星專門渠道,尊重航天研制客觀規律,以10年為周期實施空間科學行動計劃,厚積薄發,持續不斷地產出高質量原創科學成果。

作為“國家隊、國家人”,肩負“國家責、國家事”,現階段,中國科學院將繼續高舉中國國家空間科學發展大旗,堅持重大科學目標牽引。加快推動空間科學后續發展規劃的科學衛星工程項目的立項實施,圍繞宇宙黑暗時代和黎明、引力波空間探測、太陽爆發機制立體探測、系內系外宜居行星等重大科學前沿,在專項一期和二期的基礎上,瞄準諾貝爾獎級重大科學突破,爭取在“十五五”期間通過實施 5—7 項大中小型空間科學任務,率先取得重大科學發現與突破。同期,部署實施空間科學任務概念研究、預先研究、背景型號、任務規劃與數據分析、科學衛星地面支撐等項目。

站在“兩個一百年”奮斗目標的歷史交匯點上,科學技術從來沒有像今天這樣深刻影響著國家前途命運,從來沒有像今天這樣深刻影響著人民生活福祉。空間科學對落實創新驅動發展戰略、建設世界科技強國的重要作用日益凸顯。空間科學先導專項已走過了 11 年歷程,使我國的空間科學發展第一次有了系統性的支持計劃,使我國空間科學開始日益走近世界舞臺的中央。我們相信,有黨中央、國務院正確決策、堅強領導,中國科學院將“堅持空間科學全國一盤棋”,牽引帶動科學衛星平臺和先進有效載荷技術的跨越,實現我國空間科學衛星系列的長期可持續發展,為加快建成航天強國作出不可或缺的歷史性貢獻。

致謝感謝中國科學院重大科技任務局局長丁赤飚院士對本文的指導;感謝中國科學院學部重點項目“建設空間科學強國的主要途徑和政策建議”的支持。

(作者:吳季、王赤、范全林,中國科學院國家空間科學中心;《中國科學院院刊》供稿)

發佈留言