——以“科創中國-院士開講”為例

中國網/中國發展門戶網訊 科學普及是國家和社會普及科學技術知識、弘揚科學精神、傳播科學思想、倡導科學方法的活動,是實現創新發展的重要基礎性工作。在2016年全國科技創新大會、兩院院士大會、中國科協第九次全國代表大會(以下簡稱“科技三會”)上,習近平總書記指出,科技創新、科學普及是實現創新發展的兩翼,要把科學普及放在與科技創新同等重要的位置。以中國科學院、中國工程院(以下簡稱“兩院”)院士為杰出代表的科學家群體是推進高水平科技自立自強的重要力量,也是推動科學普及的重要力量。本文在深入學習習近平總書記關于科技創新和科學普及重要論述基礎上,提出以“一體兩翼”理念開展科普活動,并結合“科創中國-院士開講”欄目的科普實踐,分析兩院院士參與不同平臺科普實踐的成效和經驗,提出以高質量科普產品引領科普實踐進而推動科技創新發展的對策建議。

科普理念內涵的變化及新形勢下的科普需求

科普理念在我國的發展變化

新中國成立以來,我國科普事業在黨和政府的高度重視下蓬勃發展。科普實踐發展到當前階段呈現出5個鮮明的轉變:① 科普目標,從側重于提升干部群眾科學文化素質逐步轉變到提高國家科技創新能力和公民科學素質;② 科普理念,從注重傳授知識、教授方法,轉變為樹立科學觀念、涵養科學精神、培育創新精神和營造社會氛圍;③ 主導力量,從政府主導轉變為政府引導、多元主體參與的社會化動員機制和市場化運行模式;④ 互動形式,從科學家向公眾單向傳輸科學知識轉變為科學共同體與公眾的雙向互動;⑤ 科普場景,多種傳播渠道齊發的全媒體平臺拓寬并加速了科普事業的發展,科普面對的場景也從要素型、線性化、條狀化的模式躍遷為融合化、交互型、協同性的新模式。

以2000年英國上議院科學技術特別委員會《科學與社會》報告為標志,當代科普已普遍進入到公眾參與科學的“科學傳播”發展階段。這一階段的科普實踐普遍采用《科學與社會》報告提出的“對話模型”,將受眾視作異質的、多元的、主體間性的,運包養妹用傳播學中的“個人差異論”“使用與滿足”理論進行差異化、個性化的科學傳播。在“對話模型”下的科普實踐中,公眾逐漸進入科學議題的對話場域,有意識地思考科學與個人生活、公共福祉、社會發展之間的關系,成為科學對話與公共決策的參與主體。科學傳播轉變為政府、科學共同體、公眾等多元主體之間的平等對話,在協商中促進社會共識的達成。我國科普在發展轉變中同樣也進入到了公眾參與科學的“科學傳播”發展階段。

創新驅動及全媒體傳播體系下的科普需求

全媒體傳播體系,是將傳統包養甜心網媒體和新興媒體作為整個媒體融合發展部署,形成傳播的頂層規劃。利用全媒體進行科普,擴寬了多元主體科普的渠道,讓科普從“鉛與火”包養甜心網“光與電”走到了“數與網”“聲與像”,公眾通過全媒體平臺參與科普的能力與意愿日益增長。同時,在實際的科學傳播過程中,仍存在媒體融合能力受限、傳播意愿不強、傳播內容與公眾需求不匹配、傳播話語轉換困難等諸多包養網推薦問題。此外,當前我國的科普工作還面臨基礎設施覆蓋不夠、高端科普人才缺乏、前沿科技類內容少、應急科普機制尚未建立健全等困境。伴隨新一代科技和產業革命不斷深化,數字經濟蓬勃發展,世界進入新一輪歷史性變革的“新常態”,迫切需要科普工作革新理念、創新模式,塑造社會化協同、產業化發展、數字化傳播、產品化呈現、規范化建設、國際化合作的科普新生態,助力創新驅動發展。

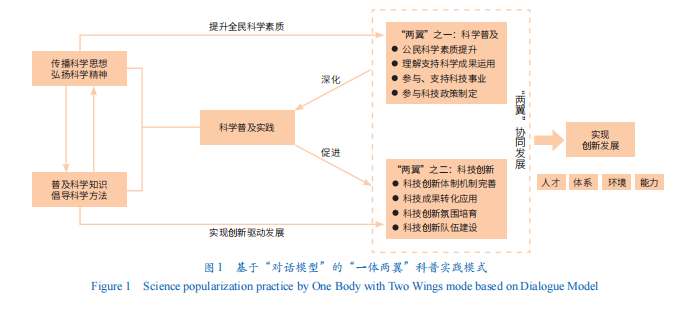

科普實踐的“一體兩翼”理念

本文以習近平總書記在“科技三會”上的重要講話為指引,基于科學傳播的“對話模型”,提出科普實踐的“一體兩翼”理念。“一體兩翼”即以科技包養創新、科學普及為“兩翼”,實現創新發展的“一體”目標。實現創新發展,一方面要加快高水平科技自立自強,實現原始創新和關鍵核心技術的突破;另一方面,要發揚科學精神、培育創新文化,提升全民科學文化素質,夯實創新發展的群眾基礎。兩者缺一不可,互相促進,體現了創新布局的系統視野。在“一體兩翼”理念下,科普實踐按照科普關鍵要素相互作用、組織運行的變化規律,以增強公眾對科技創新的理解、參與和支持度為目標,為科技創新培育人才、營造氛圍、完善機制,并從科技創新中汲取最新的科學方法與科學思想,從而實現科學普及和科技創新深度融合,共同塑造創新發展的新格局(圖1)。

當代技術快速發展引起的傳播媒介形態和表達的變化,為科學傳播提供了巨大空間,并帶來文化傳播方式、制作方式、消費方式等多個維度的變革與轉換。以科學家為代表的科普工作者將科學語言充分轉換為公眾能夠理解的語言,通過新媒體進行傳播,能夠快速提升公眾的認同感和獲得感,從而實現傳播效益的最大化。構建以新媒體引領的全媒體傳播體系,吸引院士參與高質量科普實踐,可放大“一體兩翼”理念下的科普實踐效果和社會效應。

以“一體兩翼”理念開展科普實踐,要求科普目標要落實到提高全民科學素質、培育創新發展新動能上。在“對話模型”下,公眾對于識別社會風險和參與社會治理的能力及終身學習的需求愈加迫切。作為科學家的杰出代表,院士參與科普有助于幫助公眾樹立科學觀念,培養理性包養網思維,為培養創新人才厚植基礎,從而加快實現科技成果轉化,科學普及與科技創新協同發力,共包養價格ptt同為國家創新發展體系提供支撐。

“科創中國-院士開講”平臺科普活動實踐

“科創中國-院士開講”建設背景與平臺定位

為積極貫徹落實習近平總書記重要指示精神,2020年中國科協推出“科創中國”品牌,旨在深入推動科技與經濟深度融合,構建創新、創業、創造良好生態,為建設世界科技強國作出新的更大的貢獻。按照“一體兩翼”理念,為實現“兩翼”深度融合發展,“科創中國”將科學普及與科技創新相結合,聯合抖音等新媒體平臺創辦“科創中國-院士開講”欄目(以下簡稱“院士開講”),為院士參與科學普及搭建新媒體示范平臺,同時也為廣大科技工作者和科技愛好者精準獲取科學知識提供了契機。一方面,包養軟體以院士為代表的科學家參與科學傳播,能夠保證傳播內容權威、信源專業,促進科學知識向公眾廣泛傳播,并吸引公眾參與,促進科學創造、科技創新包養網站、科學體制完善和科技政策建立健全。另一方面,構建知名度高、覆蓋面廣、影響力大的全媒體傳播平臺體系,及時做包養留言板好傳播媒介服務工作,可有效增強社會對公眾傳媒公信力的信心,同時提升院士參與科學普及實踐的積極性,引領壯大科學普及隊伍,促進全民科學素質提升,激發全民科技創新熱情。

“院士開講”的傳播實踐與效果

傳播實踐

2021年10月26日,“院士開講”欄目首次開播,至2023年8月,共邀請到17位來自新能源、裝備制造、地質研究、食品科學、航天航空、神經科學、智慧農業、數字經包養網推薦濟等領域的院士,分享頂尖科技知識、創新思想、對國家科技戰略的解讀等。截至2023年8月31日,欄目累計播放量達2億次,點贊量521.5萬次,欄目在抖音和西瓜視頻2個平臺粉絲總量達106萬余人。

“院士開講”欄目的策劃圍繞科技強國與現代化建設的重大臺灣包養網成就和重點領域,具體包括2方面:①強化價值引領,向公眾傳播正確的科學知識和科學理念;②堅持“四個面包養網ppt向”,向公眾介紹最新科研成果,以科普高質量發展更好服務和融入新發展格局。以2022年7月播出的第12期“院士開講”節目為例,欄目邀請了中國工程院院士、運載火箭與航天工程技術專家龍樂豪,以“中國火箭與航天”為主題,分享中國航天人“向天圖強”、研制第一代第一型運載火箭背后的故事,并在線解密我國航天建設的最新進展。該期節目與熱點事件“問天”實驗艙成功發射結合傳播,得到網友的熱烈關注。截至2023年8月31日,“科創中國”抖音號發布的龍樂豪“院士開講”相關26條短視頻作品累計播放1244.8萬次,點贊量超82萬;“科創中國”官方微博同步發布12條短視頻,總閱讀量3.8萬;央視網官方抖音號相關內容當月獲贊12.1萬,播放250萬;新華社官方抖音號相關內容當月獲贊38.7萬,并于發布當日置頂。此外,人民網、光明網、中青在線、中國經濟網、中國科協今日頭條號、長江日報微信公眾號、成都科協網易號、中新經緯搜狐號等媒體也進行了專題報道。包養網比較之后,在已上線短視頻的基礎上,欄目組又結合中秋節、“中國農民豐收節”“夢天實驗艙”發射等社會關注熱點,對龍樂豪院士包養網心得授課內容進行二次創作,進一步提升了內容傳播效果與欄目影響力。

傳播效果

“院士開講”欄目按照“一體兩翼”理念開展科普實踐。本文采用定量與定性相結合的方法,整理分析抖音平臺關于“院士開講”欄目的后臺運營數據,包括播放量、粉絲增長量、獲贊量等指標,并梳理總結傳播受眾評論等,從傳播廣度、影響力等維度對“院士開講”的傳播效果進行評價。

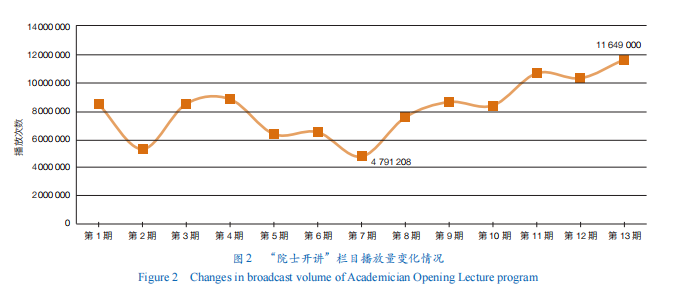

從傳播廣度看,“院士開講”欄目在抖音平臺播放量整體呈現上升趨勢。開播初期播放量變化有所浮動,從第7期節目開始播放量呈現穩定上升趨勢(圖2),尤其是第13期、第14期節目后,粉絲量增長幅度明顯。欄目獲贊量在第10期后大幅增加。從第11期節目播出開始,欄目調整為節目正片傳播為主,分階段推送視頻精彩片段為輔的傳播方式,節目單期獲贊量實現大幅提升。

從傳播影響力看,“院士開講”在公眾中形成了一定的品牌效應。公眾給予欄目高度評價和充分認可,普遍反映能夠“零距離”接受頂級科學家傳道授業,不僅了解了科學思想、科學事件及未來科學發展趨勢,還得到了精神激勵和心靈滋養。特別是青年科學工作者觀眾認為“院士開講”播出的科技前沿、戰略性突破技術等內容拓寬了知識邊界,院士與受眾緊密互動的模式也為自身開展科普工作提供了有益借鑒。

總體來看,“院士開講”欄目依托“科創中國”進行科普傳播,并構建了全媒體、立體多元的傳播體系,實現了科技創新和科學普及的傳播渠道共享,在傳播效果上形成了相互作用、相互促進。以院士為傳播主體,保證了傳播內容的專業性,對科學家參與科普起到了引領作用。院士通過新媒體平臺向公眾傳播科學知識,對普通公眾產生了強大吸引力,公眾對科學思想產生獲得感和認同感,促進了科學家與受眾互動,形成持續的科學傳播效應。作為面向社會公眾、面向廣大科技工作者的科普欄目,“院士開講”引導公眾認識科學、理解科學,實現了提高公民綜合素質和科學素養的目標。

院士參與其他平臺科普活動的案例分析

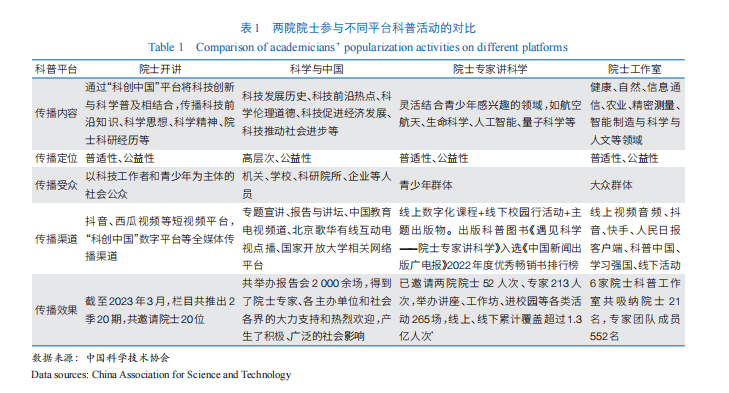

院士參與的其他平臺科普活動

“院士開講”欄目在策劃過程中,也吸取了其他平臺院士參與科普活動的經驗,并從傳播定位、內容、渠道等維度按照“一體兩翼包養網比較”理念進行了創新。院士通過其他平臺參與科普活動的經驗對未來科普實踐同樣具有重要的借鑒意義。

“科學與中國”院士專家巡講團。2002年,中國科學院發起“科學與中國”院士專家巡講團活動,并聯合中共中央中宣部、教育部、科學技術部包養網心得、中國工程院、中國科協共同主辦,旨在發揮院士群體在科學普及和科學教育方面的高端引領和示范帶動作用。經過多年實踐,形成了包括包養妹面向地方和社會的“主題巡講”“科學思維與決策”“院士專家視頻講座”“院士與中小學生面對面”“《中國科學》和《科學通報》‘兩刊’走進科研院所”“日常巡講”等多種活動形式,滿足了多層次、多領域、多地區的科普需求。甜心寶貝包養網

“院士專家講科學”欄目。該欄目創辦于2019年,是北京市科學技術協會主辦、北京科學中心等單位承辦的科學傳播品牌項目。欄目在北京、天津、河北、內蒙古等地聯動開展,邀請中國科學院、中國工程院、高校及科研院所的院士專家為公眾帶來不同學科領域的科普講座,旨在提升青少年科學素養,激發青少年科學興趣,培養一批具有科學家潛質的青少年群體。

武漢市科學技術協會“院士工作室”。工作室由中國科普研究所牽頭、武漢市科協組織實施,旨在深化科普供給側改革,增強高質量內容源頭供給,服務科普高質量發展,探索建立“院士引領、專家科普、分批組建、團隊服務”的工作機制。目前已由知名院士專家牽頭成立7家,包括“陳孝平院士健康科普工作室”“桂建芳院士自然科普工作室”“劉經南院士信息通信科普工作室”“鄧子新院士農業科普工作室”“孫和平院士精密測量科普工作室”“丁漢院士智能制造科普工作室”“徐紅星院士科學與人文科普工作室”等。

院士科普典型案例對比分析

從傳播定位、傳播內容、傳播受眾、傳播渠道、傳播效果5個維度,對上述院士科普活動平臺與“院士開講”欄目進行對比分析。傳播定位上,“科學與中國”院士專家巡講團為高層次公益性科普活動,其余院士科普案例均為面向公眾的科技普及與傳播類活動;傳播包養故事內容上,武漢科協“院士工作室”聚焦信息通信、精密測量、智能制造等行業細分領域,其余院士科普案例一般聚焦科技前沿知識、科學思想、網友關心的問題等;傳播受眾上,“科學與中國”院士專家巡講團的受眾主要為機關、學校、科研院所、企業人員,具有高學歷、高素養、知識密集型特征,其余院士科普案例均面向公眾;傳播渠道上,“院士專家講科學”欄目特色鮮明,采用線上課程與線下圖書結合,豐富了科普作品的內容與形式;傳播效果上,“院士專家講科學”“院士工包養情婦作室”和“院士開講”欄目均借助熱門社交軟件——抖音進行傳播,累計播放量、點贊包養管道量及粉絲量較高,獲得了較好的社會反響。

“院士開講”欄目是在“一體兩翼”理念基礎上進行的一次高質量科普實踐,從實踐成效看,實現了促進提升公眾科學素質、培育創新發展新動能的目標。中國科協作為活動組織者,依托“科創中國”平臺進行科普傳播,并系統梳理“院士開講”知識成果在平臺展示,提升了“科創中國”品牌的影響力,保障了傳播效果的延續性,實現了普及科學知識、弘揚科學精神、傳播科學思想、倡導科學方法的科普目標。

包養網評價包養網推薦以高質量科普實踐推動創新發展的思考與建議

發揮院士引領作用,建立健全高層次包養網人才參與科普機制。院士學識廣博、學養深厚,具有廣泛的社會公信力和影響力。在公共事件及社會熱點問題上,由院士通過科普平臺解答公眾疑問,能夠保證傳播的專業知識水平、權威性和影響力,并可實現公眾科學素質提升。科普組織機構應充分發揮兩院院士群體在科普活動中的引領和示范作用,帶動更包養多科技工作者支持和參與科普事業,廣泛聯系高校、科研院,加強科普工作主體如政府部門、協會學會之間的協同合作,推進高層次科普人才培養工作,健全高層次科普及科學傳播人才培養機制、激勵機制,落實培養計劃,加強國家科普能力包養合約建設,為科普工作提供組織及人才保障。

建立高質量科普資源共享機制,強化科普智庫能力建設。依托科普智庫、科研院所、教育機構,對科普內容進行系統整理和知識沉淀,建設資源共享平臺,加強對多種形式出版物的著作權保護;建立全媒體傳播渠道資包養網源共享機制,廣泛傳播院士科學家等高質量科包養網推薦普成果,提高科普公共服務覆蓋率甜心寶貝包養網,營造全社會熱愛科學、崇尚創新、積極參與、共建共享的濃厚氛圍。加強科普智庫建設,凝聚院士科學家等高端智力資源,統籌各方創新主體力量,服務國家高質量發展。滾動開展全民科學素養調查,明確不同群體的科普訴求,增強科普的針對性。圍繞經濟社會發展和包養網科普、科技創新工作中的戰略性、前瞻性問題開展研究,為國家重大戰略、重要政策建言獻策,為提升全民科學素養,促進創新發展提供強大智力支撐。

以高質量科普為驅動力,打造高端科普產品。科普創作一直是院士及科學家科普的優良傳統。20世紀我國經典科普著作如李四光的《地質之光》、竺可楨的《向沙漠進軍》、茅以升的《中國石拱橋》、華羅庚的《統籌方法》和蘇步青的《漫談數學》,以及2005年由中國科學院學部與中國工程院等單位聯合出版、百余長期包養位院士參與撰寫的《院士科普書系》(系首獲國家科學技術進步獎二等獎的科普著作)等,對我國的科技創新發展起到了很好的推動作用。建議由院士專家領銜,以院士科普工作室等為載體,以科普創作大賽等形式,圍繞科技強國與現代化建設需求精準定位與選題,組織科學家及科普創作者不斷打造優質科普產品,適應新時代需要的體系化高端科普產品,為實現高水平科技自立自強,推進中國式現代化作出新的貢獻。

(作者:柏坤,中國科學技術出版社有限公司;賈寶余,中國科學院大學;《中國科學院院刊》供稿)

發佈留言