包養網單次網絡資料圖

包養網單次網絡資料圖

楊英童:一個養殖場帶活一個村

在隴南市西和縣興隆鄉下廟村,提起“女強人”楊英童,村民都會贊不絕口,因為她是敢想敢干,又不忘眾鄉親的養殖致富帶頭人。2011年以來,她積極發展肉豬養殖,帶頭成立啟騰養殖專業合作社,帶動全村100多戶養豬大戶走上了致富路,讓周邊農民都嘗到了甜頭。

記者見到楊英童時,她正在豬包養網ppt圈里打掃衛生,她個頭不高,干練淳樸,就是這位看上去普普通通的農村婦女,卻是遠近聞名的養豬專業戶。憑著一種堅韌不拔、遇到挫折不回頭的創業熱情,靠著“以誠待人,以信為本”的經營理念,她白手起家,艱苦創業,樹立了婦女自強、自立的創業典型。2015年8月,被第七屆中國乞巧女兒節組委會評為“婦女創業之星”。 甜心花園

或許,很多人看到的都是她今日的輝煌。然而,她的創業路走的卻是異常艱難。

故事要從2002年說起,那一年她高中畢業后,選擇了外出打工,她曾做過服務員、工廠工人等工作。她用一句話形容了在外務工時的感受,“打工的日子,沒有一絲安全包養網感,每天都過著迷茫,不知所措的生活”。

遠離他鄉四年之后,在父母的一再催促之下,她回到家鄉,與同鄉下廟村的王愛峰結了婚。婚后,由于生活所迫,夫妻二人又踏上了外出打工的道路。

2008年受金融危機的影響,原來務工的工廠倒閉,于是小包養價格ptt兩口返鄉回家搞起了生豬養殖。伴隨著國家的扶持政策,他們于2011年創辦了西和縣啟騰養殖專業合作社,將生豬養殖向正規化轉變,但因經營規模小,缺乏養殖技術,夫妻倆雖然起早貪黑辛勤勞作,收入還是不高。

就在合作社起步發展的關鍵時期,2012年6月,丈夫王愛峰因勞累過度患病醫治無效去世。丈夫生病期間,楊英童借債四處求醫,因陪丈夫外出看病無暇顧及養豬,家庭陷入困境,負債累累。那一年,楊英童28歲。

“你的努力所有人都看在眼里,你要咬緊牙關,渡難關……”在楊英童最困難的日子里,親戚朋友們紛紛出現,給予了她力所能及的幫助,在大家的鼓勵包養甜心網下,她慢慢振作起來了,身為合作社法人的楊英童毅然挑起了合作社發展的短期包養重任。

一開始,由于養殖經驗不足,她就一遍又一遍地去向專業人員請教,不辭勞苦的到各地考察求教;缺乏技術時,她積極參加縣鄉的相關培訓,還購買了有關生豬養殖的科普刊物,閑著就讀。

功包養站長夫不負有心人,2014年,她用所學的養殖知識和實際飼養相結合的方法,將鄰鄉種植的天麻加在了豬飼料中,飼養了一段時間后,她發現豬不再生病而且精神狀態非常好,并提高了豬的賣價,楊英童一家人眉開眼笑,嘗到了天麻配料的甜頭,其他養殖戶也紛紛借鑒她的經驗。

光陰似箭,付出總會得到回報。如今,合作社通過4年的發展已初具規模,共建豬舍1200平方米,已出欄肉豬800余頭,實現產值60余萬元,實現利長期包養潤28萬元,基本還清了所有貸款,實現扭虧為贏。合作社采用肉豬科學飼養,社員只需喂仔豬3-4個月就可以出欄,每頭可獲得200元的報酬,一年可出欄2000頭肉豬,獲得效益18萬元左右,養殖效益十分明顯。 啟騰養殖合作社堅持讓利建檔立卡貧困戶,讓貧困人口掌握致富技術,增強造血功能。在合作社扭虧為盈之際,與15戶建檔立卡貧困戶簽訂協議,貧困戶以入股的形式一次性入股6000元,零風險、不投勞、不操心,每年年底由合作社給每戶分紅4000元。

“去年村里有13戶村民入了股,享受了分紅,后來陸續有人入了股,村包養故事里人的思想活了起來,就達到了與貧困戶一道脫貧致富的目的。”楊英童高興地說。

同時,為了改變村里婦女們“面朝黃土背朝天,圍著鍋臺孩子轉”的生活狀況,包養網楊童英投資5萬元創辦了一處巾幗脫貧示范基地,為貧困婦女言包養網傳身教養殖技術和艱苦創業精神,包養堅定打鐵全靠自身硬、脫貧致富靠勤勞的信念。

“掌握各類技術后,我自己也辦起了養豬場,一年下來,豬肉價格好的時候,就有好幾萬元錢的盈利,再加上分紅的4000元,不僅自己家里的生活條件好了,我也像楊英童一樣幫助更多的姐妹們增收,使她們實現了自己的人生價值。”下廟村村民牟貴芳說。 談到未來的發展,楊英童打算擴大養殖規模,借縣委、縣政府引進河南榮大公司合作發展之機,明年前半年擴大養殖棚1000平方米,年底實現三期擴建及污水處理配套,養殖規模達到 2500 頭,年出欄一萬頭,預計將收益220萬元,帶動貧困戶60戶包養。(記者 羅 艷)

郭大權——“甘肅的吳仁寶”

“千朵花、萬朵花,最養人的是洋芋花。洋芋花兒是五角星,黨和人民一條心。洋芋花開賽牡丹,洋芋本是金蛋蛋……”

這首《洋芋花開遍地香》的創作者是西和縣民旺馬鈴薯專業合作社理事長、黨支部書記郭大權。

郭大權所在的何壩鎮距縣城僅12公里,土地、光熱資源均優,尤其是出產的馬鈴薯,個大面飽,品質優良。

2005年9月的一天,天水有一家收購客商來到馬寨村收購馬鈴薯,讓郭大權給他搞代辦。客商得知郭大權收購馬鈴薯已形成了規模,就建議他成立一個專門收購馬鈴薯的協會。第二年秋天,郭大權動包養站長員了5位村民,成立了西和縣第一家馬鈴薯產業協會。一年后又注冊成立了民旺馬鈴薯專業合作社。

“郭大權就是甘肅的吳仁寶,大家都要向他學習”,這是包養金額2013年省委書記王三運在馬鈴薯專業合作社觀摩時對郭大權的評價。正是這句話,讓郭大權對自己的合作社提出了更高的要求。他說,將土豆從“口糧”變成“商品”,這只是土豆增值的第一步,啥時候也能讓土豆像蘋果那樣穿上“衣服”,賣出“袋裝蘋果”的好價錢,那才是真正地實現增值,那才叫真正的特色農產品。

為此,郭大權在不斷加強與省農科院的聯系,適時邀請農科院專家、技術人員幫助解決技術難題的同時,加大對合作社技術人員的培訓,積極培養育種、擴繁等各個方面的技術人才,并通過他們向農戶統一提供包養妹技術服務,實現了“供應種子、供應農資、技術指導和保護價回收”等四個統一,極大地提高了種植農戶的生產積極性。 “以前一斤土豆只能包養一個月價錢賣到一兩毛錢,讓我們覺得很寒心!自打有了合作社,合作社負責發種子、提供技術指導,現在平均畝產達到了4000多斤,收入比以前翻了兩三番。”馬鈴薯種植大戶郭萬長說。

同時,合作社結合發展實際提出“產業規模化、土地流轉化、農業機械化、市場經營企業化、產業質量保證化、為民富民利益化、經營管理機制化”等七個最大化發展目標,充分利用已經占有的銷售渠道,依靠專家技術人員,積極培育西和馬鈴薯良種名優品牌,以“名優效應”和大規模經營,帶動更多的群眾致富。

發展大提速,不忘帶民富。

“我們專業合作社的社員中有15名黨員,我們的幫扶目標是一名黨員幫一戶特困戶,給他提供種子,包養網免費技術服務;一名黨員幫助五戶困難戶,給他們提供化肥、種子、農藥、技術服務和產后銷售,銷售后收回墊資,三年后力爭人均收入達甜心花園到五千元以上。”老郭充滿信心地說著他的打算。

如今,這昔日用來果腹的“土蛋蛋”,已經成為農民致富的“金蛋蛋”。西和的不少包養網薯農,近幾年都建起了新房,添置了家電,日子越過越紅火。

目前,民旺馬鈴薯專包養網ppt業合作社已經發展成全市一流、全省叫得響的農民專業合作社。

據郭大權介紹,合作社注冊成立了隴南市民樂種業公司,形成短期包養了“農戶+合作社+客商”“產、加、銷一條龍”的產業服務體系,順利完成了從一開始5個人的小打小鬧,到目前擁有4000多名會員,直接帶動周邊群眾致富的大型農民專業合作社的華麗轉身。 “縣上把特困片區定在哪里,我們的基地就建到哪里”。2011年上半包養網年,合作社生產原原種1100萬粒,供給3個特困片包養區5個村(何壩鎮鐵古村、馮茂村,興隆鄉上廟村,蘇合鄉蘇合村、明新村)1000多戶包養網,3000多畝。每畝產量5000多斤包養網比較,每畝收入2800多元。

談到下一步的打算,郭大權說:“四強十好五個當”,‘四強’就是,黨建強包養故事、發展強、創新強、帶動強,‘十好’就是生產經營包養好、企業文化好、勞動關系好、黨組織班子好、黨員隊伍好、基礎設施好、科技能力好、社會效益好、思想素質好、群眾反映好。‘五個當’就是要把廣大人民群眾當恩人,把合作社職工當親人,把客商包養當上帝,包養情婦把專家當貴人,把黨和政府當靠山。”

走在何壩鎮,只要向村民打聽“民旺馬鈴薯專業合作社”,他們都會豎起大拇指說:“找老郭啊!包養他是咱何壩鎮的大能人,是帶領我們脫貧致富的領頭雁!”(記者 羅 艷)

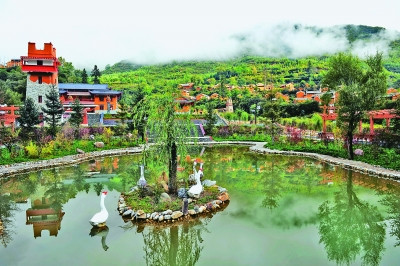

美麗隴南(網絡資料圖)

發佈留言