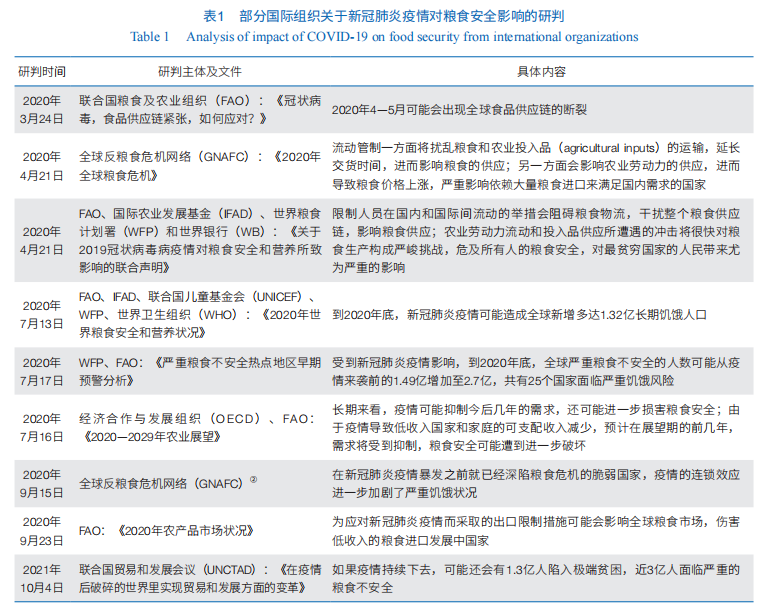

中國網/中國發展門戶網訊 近年來,中美經貿摩擦、新冠肺炎疫情(以下簡稱“疫情”)和俄烏沖突等國際重大突發事件頻發,對全球及中國的糧食安全造成了巨大影響。從歷史經驗來看,糧食危機的爆發將對各國經濟帶來嚴重影響,并可能引發嚴重的社會危機。例如,在 20 世紀 70 年代,受第一次石油危機和自然災害的影響,美國等主要糧食出口國糧食歉收、出口包養網減少,進而導致了 1973—1974 年全球糧食危機,食品價格大幅上漲,全球通貨膨脹嚴重,引發了全球的經濟停滯和衰退。2020 年初開始,疫情席卷全球,引發了聯合國糧食及農業組織(FAO)等國際組織對全球糧食安全的擔憂(表 1)。早在 2020 年 3 月 24 日,FAO 就對疫情影響下潛在的全球糧食危機進行了分析,認為存包養app在全球食品供應鏈斷裂的風險。雖然國包養價格內外普遍認識到重大突發事件對糧食安全有重要的影響,但這些重大突發事件究竟怎樣影響糧食安全?從哪些方面影響糧食安全?如何化解,抑或緩解糧食安全風險?臺灣包養網諸如此類的問題仍有待細致深入地梳理。因此,全面了解重大突發事件對糧食安全的影響,以及影響的機制有著十分重要的意義。

糧食安全是指所有人在任何時候都能通過物質、社會和經濟手段獲得充足、安全和營養食物,滿足其過上積極、健康生活的膳食需要和膳食偏好。根據 FAO 的定義,糧食安全主要包含 3 個維度:①糧食可供量(availability),指一個國家或地區通過國內生產、進口、糧食儲備和糧食援助而存在的糧食總量;②糧食獲取(access),指購買能力、運輸基礎設施等;③糧食利用(utilization),指食品的制備和保存必須是健康衛生的。

重大突發事件是指突然發生,造成或者可能造成嚴重社會危害,需要采取應急處置措包養網施予以應對的自然災害、事故災難、公共衛生事件和社會安全事件。一般來說,重大突發事件具有全球性(或區域性)、突發性、連鎖性、深遠性等特征。全球性(或區域性),指重大突發事件的危害不僅停留在一個地區或國家,更會泛及多個地區或國家,甚至會對全球造成威脅。突發性,指重大突發事件的發生和持續時間往往難以預測包養,因此難以提前進行防范。連鎖性,指不僅重大突發事件本身會給經濟社會帶來危害,其所引發的一系列相關事件對經濟社會同樣會造成嚴重的危害和甜心寶貝包養網損失。深遠性,指重大突發事件往往會在很長一段時期內對經濟、社會和政治造成巨大影響,甚至可能會重塑地緣政治格局等。重大突發事件的這 4 個特征均會直接或間接影響糧食安全。

本文通過全面剖析糧食供應鏈,從生產、消費、流通 3 個方面分析重大突發事件背景下糧食安全在糧食可供量、糧食獲取、糧食利用 3 個維度所面臨的主要風險,闡明中國糧食安全在保障全球糧食安全中發揮的重要作用,并提出了相關政策建議。

重大突發事件對糧食生產安全的影響

糧食生產的穩定是保障糧食安全的基礎。作為糧食生產環節最基本的投入要素,勞動力流動、農資生產和運輸在重大突發包養妹事件的影響下均存在一定程度的受阻,從而在糧食可供量(availability)維度上威脅糧食安全。

重大突發事件導致勞動力投入受限

重大突發事件的爆發可能造成農業勞動力的減少,包括農業就業人數下降,以及勞動力流動受限等。在大多數國家特別是發展中國家,農業是典型的勞動密集型產業,重大突發事件對勞動力的制約直接限制了糧食生產,且這種影響在低收入國家更為嚴重。以疫情為例,其對農業勞動力的限制主要體現在 2 個方面。①疫情導致部分農村地區的農甜心寶貝包養網民感染人數增加,特別是在低收入國家,農業生產仍然處于人力和畜力并用的階段,農民感染人數的增加將直接導致勞動力短缺的問題。根據世界衛生組織(WHO)2021 年 10 月的估計,非洲地區疫情累計感染人數已經達到了 5 900 萬;另據 FAO 報告的數據,非洲地區有 58% 的人口生活在以農業生產為主的農村,疫情直接導致非洲農業勞動力的下降。②隨著疫情在全球蔓延,各國均將限制人員流動作為疫情防控的重要舉措。首先是隔離措甜心花園施導致勞動力移動受限,阻礙了農民到自家農田務農。例如,在尼日利亞的一項調查發現,88% 的受訪農民表示由于疫情影響而無法進入自己的農場進行勞作。其次是邊境關閉導致季節性移徙勞動力難以到位,進一步加劇了農業勞動力短缺的問題,特別是對于重度依賴季節性勞動力或外來勞工的高收入國家更是如此。根據國際勞工組織(ILO)2020 年 4 月的報道,疫情導致的邊境關閉已經阻礙了中歐和東歐的季節性勞動力前往其他歐洲國家從事水果和蔬菜的收獲作業,并導致歐洲農業部門面臨嚴重的勞動力短缺。

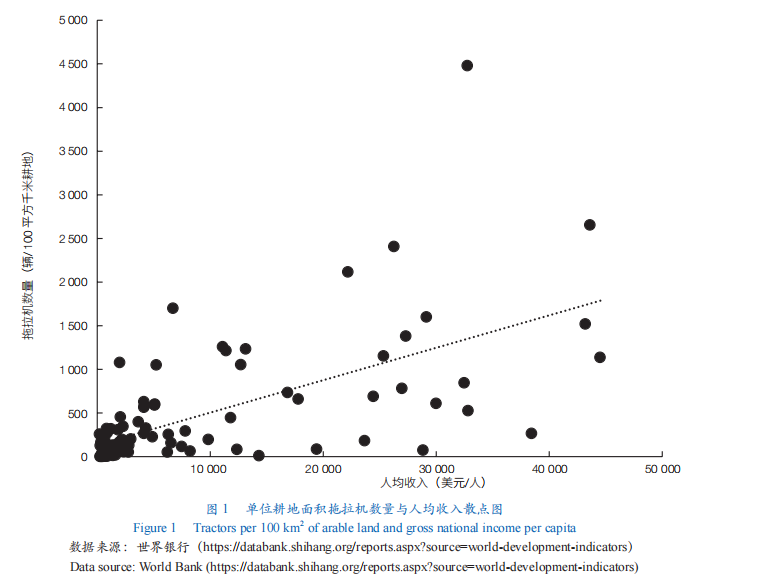

重大突發事件對勞動力的制約在低收入國家影響更大。一般而言,農業機械化水平越高,需求勞動力越少,受重大突發事件的沖擊就越小。根據世界銀行的數據可以發現,農業生產機械化水平與人均收入水平呈現正相關關系(圖 1)。因此,低收入國家的農業生產機械化水平通常較低,在農業生產活動中對勞動力的依賴程度更高,重大突發事件對勞動力造成沖擊后對農業生產的影響更大。

重大突發事件導致農資投入受阻

重大突發事件的爆發往往引起農資價格上漲及流通受阻,進而給農業生產帶來負面影響。例如,俄羅斯是世界上主要的能源供應國之一,同時也是世界上主要的化肥生產國和出口國,其在農資產業鏈中占據關鍵地位。然而,在俄烏沖突期間,西方國家對俄羅斯的經濟制裁和封鎖導致俄羅斯的化肥和能源難以供應其他國家,進而造成其他國家的農藥化肥供給短缺,并威脅全球糧食生產安全。此外,美國政府于 2019 年 5 月宣布對從中國進口的 2 000 億美元清單商品加征關稅;中國則采取反制措施,宣布自 2019 年 6 月起對來自美國的尿素、氯化鉀等農資加征 25% 的關稅,對鉀的磷酸鹽、其他磷酸鹽等農資加征 20% 的關稅。中美經貿摩擦導致農資價格“輸入性”上漲,推高農業生產成本,挫傷糧農生產積極性。

為遏制疫情在全球蔓延,各國的隔離和封閉措施造成了國際間貿易受阻及國內交通管制,給化肥等農資的流通帶來了巨大阻礙。一方面,國際間貿易受阻嚴重影響了各國農業生產要素的獲取,特別是對于需要從國外購買化肥等農資的低收入國家而言更是如此。例如,孟加包養網評價拉國因封鎖措施嚴重破壞了農產品和投入物的流通,農民在購買化肥和飼料等投入物時面臨巨大困難。另一方面,各國國內交通管制導致農資經營企業難以及時將農資運輸到農民手中。例如,2020 年初,中國在冬小麥急需的農資方面出現了“貨包養網單次不能發、車不能跑”的不利局面。后期包括農業農村部、交通運輸部、中華全國供銷合作總社等多部門紛紛出臺相關政策全力保障農資運輸需求,確保包養農業生產物資不因運輸問題影響供給,及時有效緩解了我國農資流通困難問題。

包養管道重大突發事件對糧食消費安全的影響

糧食需求是滿足人類基本生存的根本性需求。如果糧食消費受阻導致糧食需求難以得到滿足,則會造成嚴重的糧食危機,進而破壞社會穩定。從消費端考慮,重大突發事件往往導致糧食價格上漲、居民收入下降及食品加工受阻,從而在糧食獲取(access)和糧食利用(utiliz短期包養ation)維度上給糧食安全帶來負面影響。

重大突發事件導致糧食價格上漲

重大突發事件如果在糧食主產國爆發,則會直接造成全球糧食供應短缺,引起國際糧價上漲,威脅糧食安全。例如,烏克蘭是世界上主要的糧食生產國和出口國,而俄烏沖突發生的主要區域是烏克蘭小麥和玉米的主要種植區域,這嚴重威脅了烏克蘭的糧食生產。因此,在糧食減產預期的影響下,全球糧食價格暴漲。根據芝加哥商品交易所數據,自俄烏沖突以來,小麥價格大幅上漲,2022 年 3 月 25 日小麥收盤價相比于 2022 年 2 月 24 日上漲了 12.7%。

重大突發事件的發生會引起國際資本炒作,進而導致全球糧食價格大幅度上漲,給全球糧食安全帶來嚴峻挑戰。例如,2008 年金融危機導致全球金融市場混亂,金融市場的巨額投機資本為了避免資產縮水,大舉進入農產品市場,借機大肆炒作,導致全球糧食價格大幅上漲。根據 WIND 資訊的數據,2008 年 6 月全球食品價格指數包養網推薦為 132.5 點,同比增長了 45.5%;全球谷物價格指數更是達到了 160.3 點,同比增長 74.3%。隨著糧食價格暴漲,多個國家爆發了糧食危機,特別是在重度依賴糧食進口的非洲及拉丁美洲國家,糧價高漲引起了低收入階層的強烈抗議,甚至引發了罷工和騷亂。

重大突發事件也會造成居民的恐慌情緒,進而引起搶購囤糧這一重大突發事件下人們應對危機的過度反應。例如,2003 年“非典”(SARS)疫情期間,受 SARS 疫情及其相關謠言等因素的影響,廣東、北京、天津等地均出現了糧食搶購的情況;2008 年金融危機期間,美國、泰國和越南等國相繼出現了居民搶購糧食的現象。搶購囤糧現象在當前的疫情期間仍時有發生。盡管中央及地方政府均發布辟謠稱,我國糧食產量豐、庫存足,但是在恐慌情緒下,仍有不少居民搶購糧食。恐慌性囤糧使得正常的糧食供應秩序崩潰,糧食緊缺情況惡化,造成全球糧食價格恐慌性上漲,進而增加出現糧食危機的風險。

重大突發事件導致居民收入下降

重大突發事件包養網單次的發生往往會造成經濟的衰退及失業率的上升,進而導致居民收入的下降。由于糧食需求為剛性需求,不會因重大突發事件的發生而大幅度下降;但是,因重大突發事件造成的收入減少將削弱居民糧食的購買能力,導致居民難以支付購買糧食的費用,進而威脅糧食安全。以疫情為例,防控措施使多數國家陷入經濟衰退,失業率大幅度上升,人均收入在 2020 年為近年來最低;世界上許多國家“非正規部門”就業人群收入大幅減少或完全沒有收入。早在 2020 年 6 月,世界銀行等機構的一項調查就表明,城市和農村的家庭均有極高的比例報告稱自疫情危機暴發以來其收入出現了減少;國際勞工組織在 2021 年 1 包養合約月發布的報告同樣指出,疫情造成了 2020 年全球出現大規模的失業,全球失業人口達到 1.14 億人,全球勞動力收入下降 8.3%,相當于 3.7 萬億美元。根據 FAO 在 2021 年 12 月的估計,2020 年全球谷物消費量預計為 27.6 億噸,比 2019 年增長 1.8%,20包養網21 年全球谷物消費量預計為 28.1 億噸,比 2020 年增長 1.7%,全球糧食需求總量并未出包養包養網現下降態勢。綜上,重大突發事件造成的收入減少將導致部分居民難以承擔糧食消費這一剛性需求,進而對全球糧食安全造成威脅。

收入下降對不同經濟體的影響不盡相同。對于高收入經濟體而言,其國民收入水平已遠超其為滿足基本生活所需的糧食支出,因此重大突發事件對高收入經濟體居民糧食獲取能力的影響相對較小。對于低收入經濟體而言,由于其國民收入不高包養金額,重大突發事件帶來的經濟損失和包養網購買力下降可能導致居民難以承擔基本糧食消費的支出,大幅削弱居民的糧食獲取能力。特別是在全球糧食供應收緊的前提下,低收入經濟體難以從國外進口糧食,國內糧食生產也面臨著諸多限制。因此,對于低收入經濟體而言,滿足居民基本生存的糧食供應門檻可能都無法達到,爆發重大糧食危機的可能性較強。

重大突發事件導致食品加工受阻

重大突發事件的發生可能會導致人們對加工食品的需求增加,特別是增加方便食品的需求量。以疫情為例,受疫情防控影響,大量居民居家隔離,外出就餐相對受限。方便食品由于其便捷性和易存儲性成為市民居家食品的首選,短期內需求量大幅度增加。根據 OECD 在 2020 年 6 月的報道,疫情期間全球大多數地區的冷凍及包裝食品銷量大幅增長,法國冷凍食品的周銷售額比 2019 年同期增長 63%,德國包裝食品的銷售額同比增長 56%;即使在 2020 年 3 月下旬達到峰值后,各國對方便食品的需求仍然比平常高出 15%—20%。

食品加工企業的生產可短期包養能受阻,在消費層面對糧食安全造成影響。受疫情防控的影響,大量的食品加工企業由于勞動力缺失等因素被迫關閉。例如,加拿大食品加工行業整體就業人數在 2020 年 5 月同比下降了 24%,企業關閉包養網數量增加。食品加工企業多為勞動密集型企業,復工復產將必然造成勞動力集聚,增加疫情防控難度,因此在疫情暴發初期各國均延長了企業復工復產時間。特別是對于中國而言,疫情暴發正值春節期間,大量勞動力返鄉,疫情造成節后勞動力無法返工的現象,嚴重阻礙了食品加工企業開展生產。

重大突發事件對糧食流通安全的影響

糧食的順暢流通在連接糧食生產和糧食消費中發揮著重要作用,如果糧食流通受阻,則會造成糧食供需的不匹配,即使在糧食產量豐足的情況下也可能造成糧食需求端難以滿足,進而在糧食可供量(包養故事availability)和糧食獲取(access)維度上給糧食安全帶來巨大風險。

重大突發事件導致國內流通受阻

對國內供應鏈來說,疫情可能導致國內各區域之間的聯通性減弱,糧食區域間運輸受阻,進一步加劇糧食危機爆發的風險。國內供應鏈在確保各國居民糧食獲取上發揮著根本性作用。例如,出現地區性欠收時,可以依靠國內供應鏈,通過國內其他地區生產的同類或替代產品,以及將國內采購與進口相結合,確保欠收地區的糧食供應。但是,重大突發事件的發生往往導致國內供應鏈受阻。以疫情為例,為遏制疫情蔓延,各國國內實行嚴格的封鎖和隔離措施,導致交通阻塞,物流不暢,在一定程度上對糧食及其他農產品的生產、流通和可獲得性造成了影響。基層的管控措施對糧食運輸特別是跨省跨地區運輸造成了較大困難,尤其是影響到進出鄉村的“毛細血管”道路,導致大批農產品運輸受阻。例如,山東省壽光市的一個合作社生產的蔬菜專供北京、天津、濟南等大城市,疫情暴發后,該合作社幾百萬斤蔬菜無法外運,進不了城,銷售無門。

道路基礎設施較弱的低收入經濟體的糧食安全受重大突發事件的影響更為嚴重。對比高收入經濟體,低收入經濟體國內交通基礎設施狀況相對較弱。根據世界銀行的數據,各經濟體的單位國土面積鐵路里程數與人均收入呈現正相關關系。此外,FAO 對 90 個國家的分析表明,主要的運輸路線被切斷以后,大部分低收入國家缺乏備選運輸路線,糧食分散分配能力十分有限;在國內糧食運輸網建設方面,低收入國家面臨的挑戰也最大。因此,對低收入經濟體而言,重大突發事件導致的糧食國內運輸受阻將更嚴重。

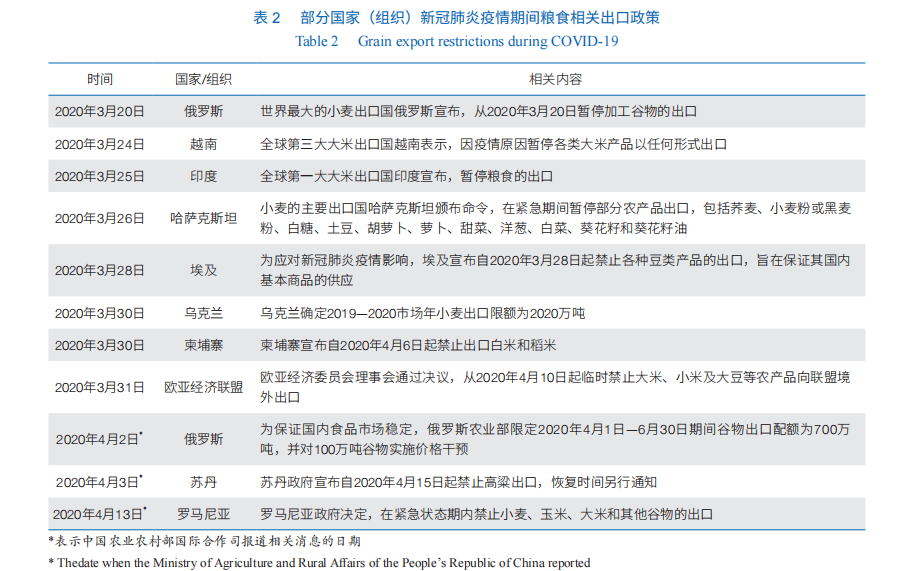

重大突發事件導致國際流通中斷

重大突發事件的爆發會導致各國采取出口限制政策,阻礙國際供應鏈順暢運行,加劇糧食危機爆發風險。以疫情為例,它的暴發加重了世界各國對糧食安全的擔憂,引發了各國對國內糧食安全的恐慌情緒,進而導致各國紛紛出臺糧食出口禁令。根據國際食物政包養網策研究所(IFPRI)公布的數據,2020 年期間共有 19 個國家由于疫情采取了出口限制行為(表 2)。此外,俄烏沖突期間,出于國內糧食安全的考慮,烏克蘭政府于 2022 年 3 月宣布禁止包括黑麥、大麥在內的一系列農產品的出口,從而導致全球糧食供應進一步吃緊,加劇糧食危機爆發的風險。

重大突發包養網事件的爆發會抬高糧食進出口企業的貿易成本,打擊國際糧商的貿易積極性,進而阻礙國際供應鏈的順暢運行。例如,疫情期間,各國為遏制疫情傳播采取了嚴格的進口檢疫措施,對全球糧食貿易產生負面影響。《農民日報》2020 年 4 月報道,全球超過 50 多個國家對從中國出發的船舶采取了嚴格的檢疫措施,進出口商因遵守監管要求不得不面臨額外成本,從而推高了貿易成本。此外,疫情導致的國際貿易運輸受阻進一步引起運輸費用的增加,進而影響國際供應鏈的正常運行。根據 UNCTAD 的報道,疫情導致航運集裝箱出現供需缺口,進而引起國際貿易運費大幅度飆升。例如,從 2020 年初到 2021 年初,中國—南美的航線運費上漲了 443%,亞洲—北美東海岸運費上漲了 63%。運輸成本是國際貿易的主要成本;運費的暴漲導致糧食貿易企業出口成本大幅度上漲,進而減少企業糧食出口數量,對國際糧食供應鏈造成負面影響。

重大突發事件背景下中國糧食安全在全球糧食安全中的作用

即使全球重大突發事件頻發,中國仍然有能力保證國內口糧絕對安全。中國自十八大以來,提出了“確保谷物基本自給、口糧絕對安全”的新糧食安全觀,確立了“以我為主、立足國內、確保產能、適度進口、科技支撐”的國家糧食安全戰略。在國家糧食安全戰略及新糧食安全觀的指導下,國家糧食安全取得了舉世矚目的巨大成就。即使近年來全球重大突發事件頻發,給糧食安全帶來了巨大挑戰,中國仍然保證了國內口糧的絕對安全。以 2020 年疫情為例,在中國政府得當的管控措施下,疫情防控迅速取得了階段性成果,疫情并未對中國糧食生產造成嚴重干擾。根據國家統計局發布的公告,2020 年全國糧食播種面積增長 0.6%,糧食總產量增長 0.9%;2021 年在 2020 年的基礎上糧食產量再創新高,全國糧食播種面積和總產量分別增長 0.7% 和 2.0%,糧食安全得到了有力保障。

在國內口糧絕對安全的背景下,中國現階段的糧食安全戰略為國際糧食供需安全創造了空間。根據 FAO 的數據,2019 年中國稻谷、小麥和玉米的自給率(產量/國內需求量)分別達到了 101.1%、105.7% 和 93.5%;2019 年全球稻谷、小麥和玉米的產需缺口(需求量−產量)分別為 1 578.4 萬噸、4 406.6 萬噸和 258.4 萬噸。用同一數據來源的中國 3 種糧食國內需求量測算,當中國稻谷、小麥和玉米的自給率分別下降超過 7.6、34.9 和 0.9 個百分點時,全球 3 種糧食就會從供大于求轉變為產不足需。因此,我國糧食自給率的小幅下降就會帶來較大的糧食進口,進而擠占全球糧食市場需求端的份額,導致全球糧食供需態勢發生轉變。如前文所述,在重大突發事件發生時,各國往往出臺糧食出口禁令,檢疫壁壘及國際運費均可能隨之提高,國際糧食貿易可能因此無法順暢運行。與此同時,在全球 200 多個經濟體中,僅有 30 多個經濟體能夠實現糧食的自給自足,超過80% 的經濟體需要依靠糧食進口來滿足國內需求。因此,在重大突發事件背景下,中國糧食尤其是三大主糧的高自給率不僅能夠有力地保障本國糧食安全,更能夠在需求端為全球大部分難以實現糧食自給自足的經濟體創造空間,為全球糧食安全作出重要貢獻。

政策建議

綜上所述,近年來頻發的重大突發事件已經對我國乃至全球糧食安全造成包養金額了巨大風險,直接或間接地影響了社會的穩定。為維護我國乃至全球糧食安全,建議繼續維持“以我為主、立足國內、確保產能、適度進口、科技支撐”的國家糧食安全戰略,進一步重視糧食安全在維護國家安全中的基礎性作用,多策并舉為我國糧食安全保駕護航的同時繼續給全球糧食安全作出巨大貢獻。具體建議包括以下 4 個方面。

提前布局以應對重大突發事件的沖擊。①生產方面。加大農業機械、交通基礎設施等農業相關投資,降低勞動力及農資限制帶來的負面影響,在生產端為糧食安全奠定基礎。②消費方面。監測并宏觀調控失業率不出現大幅躍升,相機出臺相關經濟刺激政策,例如在重大突發事件沖擊時大規模(尤其針對中低收入人群)發放消費券、減稅降費等,穩定居民收入,保障居民的糧食購買能力;同時,進一步加強國內外糧食價格監測預警工作,以糧食儲備和糧食貿易為主要抓手完善糧食價格“緩沖帶”機制,為糧食消費安全保駕護航。③流通方面。加強國際間合作,反對出口限制等措施,保持全球糧食貿易的開放;在確保國際糧食供包養網應鏈順暢運行的同時,建議利用數字化技術促進農資及農產品的供需匹配,確保糧食的正常生產和供應。

構建糧食全產業鏈監測預警體系。及時發現糧食生產、消費和流通中的問題,確保糧食產業鏈各環節的順暢運行,降低重大突發事件給糧食安全帶來的風險。例如,①在消費端利用數字化技術促進農產品的供需匹配,打通糧食供應鏈中的“最后一公里”,確保糧食的正常供應;②在生產端利用數字化技術促進化肥等農資的供需匹配,為糧食生產提供有力保障。

加快推進農業“走出去”戰略。發揮我國糧食安全在全球糧食安全中的巨大作用,提升我國在全球糧食安全中的影響力。例如,加大與“一帶一路”沿線國家的農業合作,在加強“一帶一路”沿線國家糧食安全抗風險能力的同時,強化我國在穩定全球糧食安全中的作用,從糧食安全的角度推動人類命運共同體的構建。

進一步推行節糧減損行動,提高糧食安全的韌性。①大力包養網心得推進節糧減損科技創新,提高糧食全產業鏈節糧減損能力。例如,大力推進數字糧倉建設,加快綠色儲糧技術和數字化技術的融合。②探索推進餐桌剩余食物飼料化利用。加大相關科研投入,建立完善的管理制度,提高餐桌剩余食物資源化利用率和無害化處理率。

(作者:楊翠紅、林康,中國科學院預測科學研究中心、中國科學院數學與系統科學研究院、中國科學院管理、決策與信息系統重點實驗室、中國科學院大學經濟與管理學院;高翔 中國科學院預測科學研究中心、中國科學院數學與系統科學研究院、中國科學院管理、決策與信息系統重點實驗室;《中國科學院院刊》供稿)

發佈留言