新華社發 朱慧卿 作

李德曾對335名打工的新生代農民工做了問卷調查與當面訪談。“坐在他們對面,常常覺得矛盾、出離包養網。他們會說愛情、說自由、說責任,但從調查問卷結果看,他們的性觀念更開放,對異地婚戀的期待反而越來越少。”

慣常的原因,“他們在城市里的自由戀愛,往往會遭到來自雙方父母的反對。”即使父母不反對,對日后去哪里落腳的想法,也和之前的農民工們不一樣了。加上,女方父母多會提出至少在當地縣城買房的要求……久而久之,在城市戀愛、回老家結婚,成了越來越多青年農民工的現實選擇。

“與人們的設想包養網恰恰相反,當下越來越多農村青年的婚嫁距離,在縮小,內圈化了。”

在L村訪談時,除了客觀交通條件限制,李德得到了村民給出的3條現實理由:兩家距離近,方便相互幫助、照應,特別是農忙季節、蓋房子等大事;住得近,可包養網以多走動,擁有一份親切感,也可增強感情;女方嫁得近,還可以在生氣時,很快得到家人的幫助,不受欺負。

而在城市工廠里的調研,女工給出的理由,主要是覺得與同一個地方的人結婚會有共同經歷和語言;嫁人嫁得不遠,父母可以放心;同村人結婚可以更了解對方。

不論是在家鄉,還是在城市,幾乎沒有人贊同異縣異省婚姻。

李德分析其背后更深層的原因,一是80后因計劃生育的施行,農村家庭子女開始減少,父母對孩子的依賴度增大;二是現階段我國農村養老體系、水平的缺陷,使養兒防老、養女防老的觀念包養依然濃重。

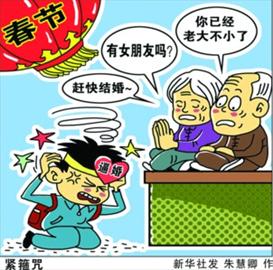

一條條包養網推薦“不得不”的原因,加之外出打工少回家的現實,讓媒人、相親、閃婚“不得不”又熱了起來。

只是,這樣真的好嗎?

他(她)們的婚姻策包養行情略

陳欣并沒有意識到,他的想法與經歷,并非只是他個人的問題。

從2010年起,李德對新生代農民工婚姻問題進行系統調查。持續一段時間后,李德發現,現在的新生代農民工們,已開始形成自己全新的婚姻策略。

婚嫁的距離,只是其中的表象之一。

既然不被父母認可,新生代農民工們在大城市中的戀愛,更像只是為甜心寶貝包養網了填補雙方感情的空白,回歸到最原始的狀態,開始游戲人生的不在少數。

從問卷的結果看,雖然超過80%的人贊同自由戀愛,以感情為基礎,對方人品要好,不考慮對方貧富、學歷等情況。但對待婚姻,超過一半的人認為婚后不幸福就應當離婚;超過70%的人贊同婚前同居,超過40包養%的人認可婚外戀和外遇;逾四分之一接受女孩子傍大款、當小蜜。

觀念的改變,會直接影響人的價值觀與判斷。在新生代農民工心中逐漸成型的婚戀新策略,日包養網漸顯著。

比如“社會階層、門當戶對”的理念。

“城里的女孩和女大學生根本不會看上我們包養金額,我們就不是包養一路人,我們收入低,養不起。即使將來做了老板,掙了大錢,也不會娶,說不到一塊……”這樣的自我認知,似乎每個受訪者都明白。李德在城市一家工廠調研,全廠27名已婚者,家庭條件都差不多,在老家屬于不窮非富。“因為中西部廣大農村地區,主要都依靠農業和外出打工為主要收入,所以家庭條件差別不是包養app很大。”

對自身與伴侶的要求,微妙的變化同樣已經出現了。

對于個人,最明顯的莫過于結婚年齡的推遲,過去農村女孩一過20歲就算老姑娘的觀念,一去不返。現在不論是女孩自己,還是男方都已不那么介意年齡,在國家規定的女性23歲、男性25歲晚婚線后再準備結婚的人,占了大多數。

對伴侶的要求,在看重品德、身體健康這樣的傳統標準的同時,對對方身高、長相等外在容貌要求逐步提高。這種容貌要求,是相對于傳統在田間務農形成的那種相貌而言的,比如皮膚粗糙、黝黑,穿著舊式,從沒出去打過工,不了解外面的世界。

“所以,越來越多的,婚姻是打工者找同鄉打工者。”李德說,他們常年在城市工作、生活,逐步接受了包養網評價城市居民的生活方式與價值觀念,也是在基本改善、解決溫飽后,對審美意識的喚醒,其實也是一種社會進步。

但重要的是,無論男女都顯示出物質主義傾向。對方家庭的富裕,未婚夫非農業技術的掙錢能甜心花園力,女生的外貌、性格愈發重要。過去一直受歡迎的身強力壯、勤勞樸實的男青年,相貌較差卻善于理家務的女子,如今受到冷落。

時代的烙印,深深刻在了他們的身上。

無所謂好,也無所謂壞。

只是所謂的愛,與兩情相悅的婚包養妹姻,被裹挾在厚厚的“策略”里。

近1.5億人的婚姻家庭

還很難判斷包養,在他們身上發生的這些婚戀轉變,包養網究竟會帶來怎樣的改變。

只是,當越來越多陳欣的出現,當愛情、婚姻被量化、被消包養費、被速食,令人隱隱不安。

春節一天5次相親的故事已讓人感慨,但若將搜索面再擴大,從令人唏噓的除夕夜云南騰沖滅門案,到去年江蘇男女青年相親,竟是嫖客小姐;河南村支書被捕,笑談村里孩子一半都是他的,類似社會新聞層出不窮;再聯想到2012年河南光山校園傷人案、2011年貴州畢節被燒死在垃圾桶里的留守兒童……

條條新聞的背后,似乎都有著農民工婚姻問題的影子。

李德從社會學的視角,在研究中將農民工的婚姻問題拓展開來。結婚前對戀愛、性行為的放松,會更易女大生包養俱樂部引發墮胎、賣淫等社會問題;結婚后的婚姻,尤其是當有了孩子后,問題更加復雜。留守包養感情兒童的安全,留守婦女的自我保護與壓抑包養感情,獨自在外打工的性壓抑、性犯罪,甜心花園與結成的“臨時夫妻”,都是當下階段的棘手難題。

李德覺得,計劃生育政包養網單次策、農民工的包養女人婚嫁距離、農村養老保障建設、民工荒等,這些以前看起來風馬牛不相及的問題,在當前城鄉經濟發展、社會轉型的大背景下,似乎都有了千絲萬縷的內在聯系,通過農民工婚姻這一點,從一個人、一個家庭,包養網全部串了起來。看似簡單的戀愛、結婚,一只手牽著一個個人的幸福,另一只手拉扯的,是令社會穩定的最基礎細胞——家庭。

據統計,目前我國農民工總數已超過2.63億人,其中,新生代農民工近1.5億人。

真的,是人們的家庭觀念、道德觀念在物欲中無可挽回地喪失了嗎?

其實未必。單看每年春運時,在中國大地流動著的數十億大軍,就能體會,家,仍是中國人的心底最深的牽掛。

在李德與同事最新的研究中,他們感覺到新生代農民工婚戀困境的核心,源自城鄉基本公共服務的不均衡。

2013年1包養app2月14日,中央城鎮化工作會議強調,城鎮化建設要讓居民望得見山、看得見水、記得住鄉愁。“新生代農包養情婦民工婚戀出現問題的根本原因,正在于一個思維已開始現代化的人,卻不得不面對難以逾越的落差、難以擺脫的鄉村觀念,矛盾必包養網評價然出現。國家提出的新型城鎮化建設包養,給他們帶來希望。”李德說。

新型城鎮化并不是要消除農村,也不是推平田地蓋新樓,在李德看來,更重要的,是構建新型城鄉關短期包養系,即以統籌城鄉基本公共服務為核心,推動新生代農民工,在有層次、有梯度的產業轉移、新城發展中,能夠帶著“鄉愁包養女人”安然落戶新型城鎮,個人融入企業、子女融入學校、家庭融入社區,有活干、有房住、子女有學上、生活有保障。

“也就是說,實現他個人全面發展,這也應是新型城鎮化真正的內涵。”(本報記者 梁建剛)

發佈留言